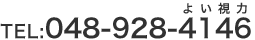

今回のこだわり器具は

『八重式剪刀』

細い筒状の先端が小さなハサミ状になっています。

1ミリの小さな切開創から挿入可能です。

白内障手術では、散瞳不良の目に対し、虹彩に切開を加え、瞳孔を広げるため使用します。

散瞳不良に対し、引っ張って広げる方法もあります。こちらの方がお手軽ですが、痛みが出やすい上、手術後虹彩が不正円になることが多いです。

一方、八重式剪刀で切開したほうが、術後の虹彩がキレイです。

そのため、院長は八重式切開を重宝しております。

大学病院時代、ぶどう膜炎外来を担当しておりました。

ぶどう膜炎になると、虹彩癒着が起こりやすく、散瞳不良の方がたくさんいました。

そんな時、八重式剪刀が大活躍してくれていました。

開業後は、使用頻度は少なくなりましたが、いざという時に欠かせない一品です。

手術時の院長です。

装備としては、キャップにマスク、術衣に手袋となっております。

ちなみに、手を胸の前に位置しているのは、腰より下は不潔とされているからです。

ドラマの手術シーンの冒頭で、手を胸の前にし、指をビシッと伸ばして、

『これから何々手術を始めます。メス』

というのを思い浮かべると思います。しかし、実際には、長時間指をビシッと伸ばすのは疲れるので、写真のように力を抜いています。もっと疲れてくると、お化けのようにだらっとすることもあります。

また、両手の指を組んだり、清潔な台に手をのせたりして、手術をベストな状態で行うために、それ以外の時間では余計な体力を使わないように気を付けます。

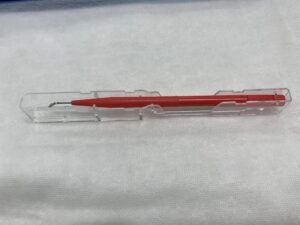

白内障手術のこだわり器具シリーズ第四弾は

『プリセット式眼内レンズ』

白内障手術では、濁った水晶体を取り除き、代わりに眼内レンズという、コンタクトレンズのような特殊なレンズを目の中に挿入します。

眼内レンズは直径約6ミリです。

昔は、眼内レンズをそのまま挿入していたため、目を7ミリ程度切開する必要がありました。

その後、半分に折り畳める眼内レンズが登場しました。これにより、切開も半分の3.5ミリ程度と小さくなりました。

さらに、インジェクターが登場しました。インジェクターに眼内レンズを入れると、挿入時に自動的に眼内レンズが折り畳まれます。

インジェクターの進歩により、切開は年々小さくなり、今では2ミリ程度で挿入可能となりました。

またメリットとして、挿入時に切開創などに触れることがないため、感染対策にもなります。

しかし、デメリットとしては、インジェクターにセットするとき、うまくできないと挿入時にロケット発射や眼内レンズにヒビが入るなどのトラブルが出るとこがあります。

また、セット時の菌の迷入の可能性もあります。

そこで登場したのが、プリセットです。

これは、すでにインジェクターに眼内レンズがセットされています。これにより、セッティングに伴うトラブルはほぼなくなりました。また、感染リスクもさらに減少していると思われます。

プリセットの登場時は、小切開からの挿入ができなかったのですが、最近ではインジェクターと同様の2ミリ程度の切開創から挿入可能となりました。

白内障手術のこだわり器具シリーズ第三弾は、

『マニー社のスリットナイフ』

白内障手術を行うにあたり、約2ミリと1ミリのスリットナイフで切開し、以降はそこから器具を挿入して、手術を行います。

切開は、その後の操作性から切開創の閉鎖まで影響するとても大切な作業となります。

そこで使用するのが、スリットナイフです。

こちらは、様々な会社のものがあります。そんな中、院長が愛用するのが、マニー社のスリットナイフです。

特徴は、切れ味がダントツに良いことです。他社の切れ味では、対側から押さえるなど、スリットナイフに対して反対方向の力で抑えたうえで、結構力を加えないと切開できません。しかし、マニーは、カウンターの力なしで、しかもそれほど力を入れなくとも、すっーと切開できます。そのため、自分のイメージ通りに切開をすることができます。

欠点としては、切れ味が良すぎて、手のブレや目の動きがあると、余計なところまで切れてしまうことです。

そのため、スリットナイフ自体に良い悪いはなく、術者の好みが大きいです。

白内障手術のこだわり器具シリーズ第二弾は、

『プレチョッパー』

水晶体を四分割する時に使用します。

上の先端が半円形をしているものが、『コンボ2』

下の先端が尖っているのが、『ユニバーサル2』

と言います。

ちなみに、それぞれ『2』は『1』より先端の部分が薄くなっており、水晶体に刺入しやすくなっています。

白内障の柔らかいものはコンボ2、白内障が進化して硬くなったものはユニバーサル2、と使い分けます。

その他にも、コンボ3などのプレチョッパーもあり、色々と試してきましたが、結局上記2つに今は落ち着いています。

白内障手術のこだわり器具シリーズでは、院長のお気に入りの手術器具を紹介します。

第一弾は

『稲村式レキシスセッシ』

水晶体は、嚢という透明な袋に包まれています。

水晶体にアプローチするために、嚢の前の部分を丸く切り取ります。

そこで使用するのが、レキシスセッシです。

レキシスセッシもいくつかのタイプがありますが、私は20年間、稲村式を愛用しています。

稲村式は、実は五年くらい前に販売中止となってしまいました。その代わりに、他のタイプをいくつか試用しましたが、あまりしっくりきませんでした。

そこで、業者にお願いして、なんとか数本手に入れました。業者いわく、流通している最後の稲村式だったそうです。

というわけで、もし壊れると二度と手に入らないため、大切に使用しております。

白内障手術において、手術後の感染性眼内炎は最も懸念される合併症です。頻度は0.05%程度と滅多に起こるものではないものの、万が一起こると、重篤な視力障害が生じる恐れがあります。

そのため、感染対策を万全に行う必要があります。

そこで当院における手術時の感染対策についてのお話です。

まず、術者はマスクにキャップをします。これにより、飛沫や髪の毛が落ちることを防ぎます。

イソジンで手洗いをします。

注意点としては、爪先や指の付け根などが洗い残しやすいため、意識的に洗うようにします。

さらに、アルコールで手指消毒します。

そして、無菌の術衣と手袋を着用します。これで術者は無菌状態となります。この状態で壁などの清潔でないものを触ると不潔になってしまうため、どこにも触れないように、とても神経を使います。

次に患者さんの洗顔洗眼です。

イソジンで、目の周りの皮膚を洗顔します。しかし、通常のイソジンは、目などの粘膜には使用できません。そこで、目にも使用できるPAヨードで目の中を洗眼します。

最後に清潔な布であるドレープを被せ、目に周りにサージカルフィルムを貼って、準備完了です。

手術器具は、全て滅菌したものを使用します。

オペ室は、特殊な空調システムを導入しており、クリーンルーム化しています。

手術中や手術終了時にもPAヨードを使用し、無菌状態を維持するようにします。

この状態で手術することで、菌が入る余地を極力なくすよう努力しております。

今回は、白内障手術を支える検査機器を紹介します。

『光干渉式眼軸長検査 OA2000』

白内障手術では、濁った白内障を取り除き、その代わりに眼内レンズを挿入します。

眼内レンズの度数は選ぶことができます。そして、度数の選択により、手術後の焦点距離を自由に決めることができます。

そのため、近視の方に対し、近視をなくすことで、遠くをみるときに裸眼で見えるようにすることも可能です。

度数を選ぶために、眼軸長(目の長さ)や角膜曲率半径(角膜のカーブ具合)などの検査結果を特殊な計算式に入れることで、どの度数だと焦点距離がどこになるかが計算されます。

この眼軸長検査ですが、どうしても誤差が生じやすく、その結果、焦点距離が期待値からずれてしまいます。

すると、せっかく手術がうまくいっても、焦点距離がずれると、満足度が低下することが多々あります。

OA2000では、従来の検査機器より、より精度が高くなっています。そのため、誤差が非常に小さくなりました。

また、白内障が非常に進行した症例では、従来の検査機器では検査ができないことが少なくありませんでした。

しかし、OA2000では、視力が全くでない成熟白内障を除けば、検査可能です。

白内障手術は、手術機器だけでなく、検査機器も同様に進化を続けているのです。

白内障手術では、白く濁った水晶体を超音波で砕き、小さくしながら吸引していきます。

ここで使用する機械を

『フェイコマシーン』

と言います。

白内障手術の中で、この部分で一番トラブルが起きやすく、特に白内障が進行した症例では、難しくなります。そのため、フェイコマシーンの性能が、白内障手術に多大な影響を及ぼします。

私はいままで、ずっとアルコン社の歴代フェイコマシーンを使用していました。

私が眼科医になった20年前は、『マレニアム』や『アキュラス』でした。当時はかなり普及したので、40歳以上の眼科医なら、一度は使用したことがあるかと思います。

これらのフェイコマシーンでは、非常に進行した成熟白内障には歯が立ちません。そのため、そのような症例では、水晶体嚢外摘出術という、目の上半分を切開し、水晶体を丸ごと取り除く手術を行っていました。

次に、いまから10年ちょっと前に、『インフィニティ』が登場しました。

こちらは、前の二つとは格段に性能が良くなっており、感動したのを覚えています。成熟白内障でも対応可能となったので、インフィニティの登場以降、嚢外摘出術は一度も行っていません。

とはいえ、水晶体を破砕するのに非常に時間がかかるうえに、途中で詰まってしまうこともしばしばでした。そのたびにハンドピースに水を通したり、チップを変えたりと、結構大変でした。

そして、5年ほど前に、ついに『センチュリオン』が登場しました。

こちらは、破砕力がさらに強力になっており、成熟白内障ですら、ほとんどストレスなく対応できるようになりました。しかも、今までさんざん術者を困らせた詰まりもまったくありません。

手術が無事にできているのは、自分のテクニックのおかげ・・・ではなく機器の進歩のおかげだと、感謝しながら手術する日々です。

黒目の大きさをご存じですか?

直径約1.5cmです。

目の中にアプローチする眼科手術では、この中で操作をする、とても細かい作業となります。肉眼で見ることは不可能なので、手術用顕微鏡で拡大しながら手術を行う必要があります。

一般的に、カメラなどでズームすると、画質が悪くなります。しかし、画像がぼやけると、手術が困難になってしまいます。そのため、手術用顕微鏡の画質が、眼科手術では非常に重要となります。手術用顕微鏡の性能がよくなると、より精密な眼科手術をより正確で安全に行うことが可能となりました。

近年の眼科手術の進化は、手術用顕微鏡に支えられているのです。

眼科手術もいくつかの分野があり、求められる性能が異なります。そして、当院で使用している『ルメラi』は、白内障手術に特化した手術用顕微鏡となっています。

特徴は、『徹照』がとてもよいことです。

目に光を当てると、網膜で反射されます。網膜はオレンジ色なので、目の中がオレンジ色に見えます。これが徹照です。

徹照が一番力を発揮するのが、前嚢切開という工程です。

白内障は、嚢という透明な膜で覆われています。その前の部分である前嚢を丸く切り、その部分から器具を入れ、手術を行います。これを前嚢切開といいます。手術の工程の中でも初めの方のため、これがうまくできないと、以降の手術操作が困難になるだけでなく、後嚢破損や水晶体落下などの大きなトラブルにつながります。

嚢はサランラップみたいに無色透明です。そして、白内障は白く濁っています。そのため、特に白内障が進行している場合、前嚢はとても見えにくく、途中で見失うこともあります。

しかし、徹照が良いと、背景がオレンジ色になり、前嚢のエッジが浮き上がって見えるようになります。

それにより、前嚢切開で苦労することが格段に減りました。もちろん、その他の操作も立体的に良く見えるため、ストレスを感じることなく手術することが可能です。